La realidad está sometida a las estrictas leyes de la policía de la razón. Ellas determinan lo que es posible e imposible. Ortega y Gasset enseñaba que el mundo del mito, en cambio, permite la aventura y la sorpresa que la lógica científica no admite, es decir, que lo racionalmente imposible sea posible. La creación imaginativa que sostiene la literatura y el arte es el poder que alimenta lo maravilloso e inverosímil. Esta energía que retuerce la lógica es la que hace posible que nos formulemos preguntas tan asombrosas como seductoras. ¿Podría no amanecer nunca? Pero, ¿y si al amanecer descubriéramos que nos hemos metamorfoseado en un insecto, como Samsa? ¿Y si los conejos llevaran chaleco y reloj, hablasen y tuviesen prisa, según describió Carroll? ¿Y si en el inicio del mundo moderno de la racionalidad y la ciencia un hidalgo se creyese caballero andante y recorriese La Mancha deshaciendo agravios, amparando doncellas y se enfrentase a extraordinarios gigantes que los otros confunden con vulgares molinos? ¿Y si la técnica y la ciencia, que tantas comodidades facilitan, diesen vida a monstruos que protagonizasen nuestras más terribles pesadillas, como el de Frankenstein? ¿Y si pudiésemos colonizar Marte para descubrir allí una civilización moribunda, más sabia y antigua que la nuestra, abocándonos a un inicio incierto, con el temor de repetir los errores cometidos en la vieja Tierra y destrozarlo todo, como adelantó Bradbury? La misma ciencia, que nos ha permitido superar límites que ni soñando esperábamos alcanzar, nos empuja hacia nuevas incertidumbres.

Ahora especialmente, en la era de la razón conceptualista y calculadora, sentimos como nunca la necesidad de maravilla y leyenda. Rodeados de algoritmos, deseamos magia, fábulas, cuentos. La literatura y el arte actuales han explorado el terreno de los sueños, los más poderosos de los cuales son aquellos que se confunden con lo real, porque la realidad misma es una región pantanosa, donde se entretejen lo verosímil y lo inverosímil. Ha sido el miedo a la aspereza de la realidad lo que nos ha empujado a reconocernos en ella hasta abolir su dura extrañeza y conseguir que el mundo sea nuestra casa. Pero si solo nos encontramos a nosotros mismos por todas partes nos aburrimos y desfallecemos. En el mundo actual, donde lo que parece ajeno nos devuelve nuestra propia imagen, echamos en falta lo distinto y extraño. La sugerente experiencia que nos produce lo desacostumbrado nos vuelve humanos. El prosaísmo del mundo no logra arruinar la fascinación que nos suscita lo exótico. Contra el desencantamiento del mundo debido a la razón científica, que todo lo explica y trasparenta, el romántico Novalis sostenía que debemos romantizarlo, darle un aspecto misterioso.

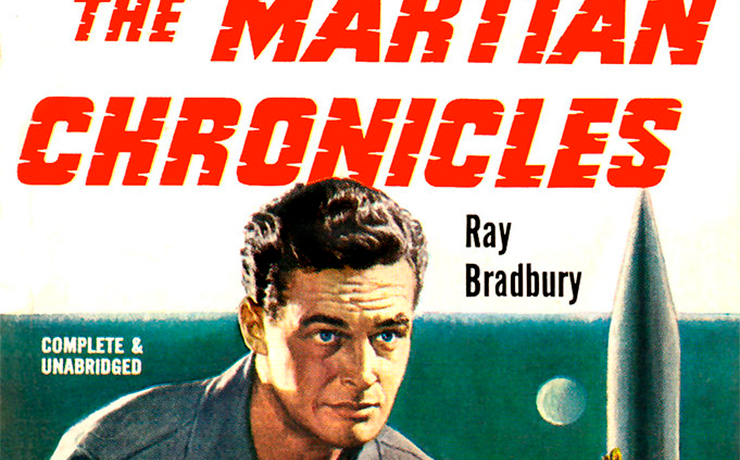

Crónicas marcianas de Ray Bradbury es una de las más bellas muestras de esta voluntad de extrañeza que tanto necesitamos para renovar nuestra facultad de asombrarnos. Estas crónicas cuentan la llegada de los humanos a Marte y su colonización. El misterio de la obra se debe a que la épica de esta aventura de ciencia ficción y la atractiva excitación ante el posible futuro que anticipa quedan ensombrecidas por el lirismo que trasmite el peso del tiempo que sentimos ante cada uno de sus relatos, y que sobrepasa los límites habituales de la narración futurista y fantástica. Bradbury describe a unos humanos recién llegados a un universo agonizante del que solo quedan algunos restos. La mayoría camina sobre ellos, pero no entiende esa cultura antigua que estaba ya allí. Solo unos pocos, de espíritu soñador, logran comprender e incluso amar ese mundo mortecino. Marte será conquistado por una mayoría que repetirá los viejos errores cometidos en la Tierra, destruirá todo para extraer las riquezas que guarda en su interior, edificará ciudades desagradables donde vivirá gente desgraciada y solitaria, asolará todo lo que le parece inútil o simplemente no comprende. Entre estas crónicas que se enlazan para relatar esta historia distante pero raramente familiar, dos poseen una capacidad especial de revelación.

En La tercera expedición, el primero de estos cuentos, unos pocos astronautas llegan a Marte. Las expediciones que llegaron antes misteriosamente desaparecieron. Los recién aterrizados llegan a un pueblo idéntico al de la Tierra en el que vivieron de niños, con calles tranquilas y somnolientas, casitas provistas de jardín y porche, y con partituras de antiguas canciones dispuestas en los cansados atriles de los viejos pianos. Una banda de música los recibe a su llegada junto a muchos rostros conocidos de familiares ya muertos. John Black, el capitán, intenta que sus compañeros se mantengan unidos y alertas, pero finalmente cada uno se va con sus queridos familiares; también él, atrapado por lo que había dejado en la Tierra tras atravesar océanos de espacio y de tiempo. De noche, tras apagar la luz y acostarse junto al hermano que había perdido y que milagrosamente ha vuelto a encontrar, es asaltado por un súbito momento de lucidez, justamente cuando sopesa la explicación más increíble y se da cuenta de que morirá en este sueño, igual que sus otros compañeros astronautas, asesinados por un extraño capacitado para conocer y revivir sus recuerdos. Nuestro universo seguro y conocido, la casa que intentamos encontrar en cualquier lugar por ajeno que sea, se nos convierte en nuestra más terrible pesadilla.

El picnic de un millón de años es el segundo y es el último cuento de estas crónicas. Cuando llegan a él, los lectores ya saben que en la Tierra se ha declarado la guerra y que la situación es preocupante. Los colonos, nuevos habitantes de Marte, retornan a la Tierra. Marte se queda casi vacío. Una familia en cambio inicia el viaje en sentido contrario, y se marchan de la Tierra antes de la aniquiladora detonación final. Persuadidos por su padre, los hijos creen que van de excursión para pescar en los canales marcianos, que en la imaginación de Bradbury están llenos de vida y de agua. Primero, jugando, el padre regala a sus hijos una de aquellas ciudades desiertas, abandonadas y muertas, para que puedan vivir allí. Les dice que pronto una familia con niñas llegará también a Marte. Finalmente, acaba revelándoles que no volverán jamás a la Tierra. Los niños se entristecen, lloran. El padre les habla del porvenir, de la nueva vida que les espera. Los hijos recuerdan al padre que al salir de la Tierra les prometió que verían a los marcianos. Entonces, los lleva a uno de aquellos viejos canales que recorren la superficie de Marte y les indica las aguas sinuosas. Timothy, el mayor, entiende que los marcianos son ellos mismos que, reflejados en el espejo acuático, les devuelven su callada mirada.

Una de las características más esenciales del ser humano es volver amable y cómoda la ruda realidad. Convertirla en su hogar. Pero la voluntad de familiaridad no agota el espíritu humano. El libro de Bradbury evoca la voluntad de misterio que también nos define y que tanto necesitamos hoy. No podemos vivir sin certezas y seguridades. Muchas de ellas nos las facilita el pensar instrumental y calculador de la ciencia. Las evidencias científicas nos hacen sentir que vivimos sobre tierra firme. Pero es la propia racionalidad científica, cuando llega a sus últimas consecuencias, la que desemboca en el absurdo al admitir, por ejemplo, que desde una perspectiva puramente lógica sería posible que mañana no amaneciera. Cuando se radicaliza, esa misma razón parece conducirnos al inquietante orbe de las incertidumbres e inverosimilitudes. La tiranía de la razón acaba produciendo tantos monstruos como su sueño. Vivimos justo en la frontera que separa estas dos potencias, la de misterio y extrañamiento, y la de seguridad y familiaridad. En el imperio de la cordura monótona y desilusionante de la razón, sentimos la falta de la asombrosa extrañeza de la imaginación. Cuando leemos las páginas de este deslumbrante libro de Bradbury sentimos un misterioso vértigo, parecido al que padeció Timothy tras ver su reflejo de marciano. Este libro nos devuelve al tiempo feliz de la niñez, en el que, debido a nuestra ignorancia de los límites de las cosas, todo nos parecía infinito y misterioso. Estas crónicas de Bradbury nos han permitido recuperar aquellos placeres infantiles del desconocimiento ante lo que nos excedía, nos aterrorizaba… y nos maravillaba. •

Antonio Gutiérrez Pozo

PROFESOR DE ESTÉTICA Y FILOSOFÍA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA