No se trata solo de predecir el futuro, sino de hacerlo posible.

Antoine de Saint-Exupéry

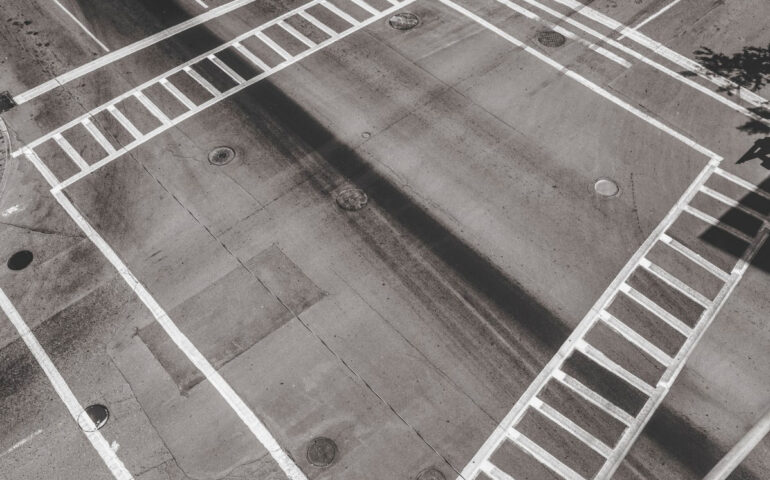

El futuro es una plaza vacía: dura, desierta, con papeles arrastrados por el viento, bancos perlados de rocío y un silencio mineral que parece anterior a la misma ciudad. Es un escenario sin actores aún, un tablero donde proyectamos delirios, miedos y esperanzas. La plaza espera, no promete ni juzga. Calla. Hasta ese espacio neutro ascienden nuestras inquietudes del presente tal que cometas frágiles: promesas de progreso y algoritmos que lo resolverán todo; advertencias de colapso y catástrofe; cantos de salvación tecnológica y anuncios de miseria moral.

Una Hidra negra de tres cabezas recorre el mundo: Mentira, Maldad, Fealdad. Contra ella repetimos nuestras letanías humanistas clásicas —Verdad, Bondad, Belleza— como si bastase con invocarlas. El miedo, sin embargo, es el gran motor invisible: exagera contornos, hace sonar alarmas y legitima a quienes toman decisiones por nosotros. Permitimos que algoritmos trucados señalen objetivos vitales, que la retórica del pánico desgaste la imaginación democrática. La idea de comunidad es devorada por pantallas que nos vampirizan.

Pensar en el futuro, en el mañana, es pensar en los que llegan hoy al mundo. Los que llegarán en su día a vivir en esa plaza ahora vacía. Nosotros expresamos ese interrogante generacional con la frase hecha de “…qué mundo dejamos a nuestros hijos”. Hanna Arendt lo formuló bellamente: “La educación es el punto en el que se decide si se ama el mundo lo bastante como para asumir su responsabilidad y, por medio de la educación, transmitirlo a los nuevos que llegan a él”. El futuro es aquí un escenario deseado no para nosotros sino para ellos, los nuevos. Es una responsabilidad intergeneracional.

En esta ruidosa antesala del futuro que hoy es el presente, sin embargo, todavía hay miles de lecciones humildes, y algunas subversivas. Observemos a los niños y a los perros, ambos ignoran que son efímeros. Rilke los llamaba los inmortales. Unos juegan como si el tiempo no existiera; los otros persiguen incansables una pelota. Verlos es aprender a estar a lo que se está, sin más; admitir que no toda acción requiere productividad ni todo porvenir exige la armadura de una teoría. Cuidar y atender son prácticas discretas que dan valor a lo cotidiano. Algunos lo llaman amor. Esa pedagogía mínima no es inocente ni renuncia a la lucidez; la hace práctica y resistente. Ilumina el presente y ahuyenta las pesadillas del mañana. El futuro es un poema en blanco: cada palabra es apuesta y cada silencio, espera.

El futuro no promete redención ni castigo; calla. No hay destino inapelable. La política del porvenir también exige organizar con ternura los cuidados de la educación mediante un modelo de la autoridad amable. Instituciones humildes, protocolos flexibles, una imaginación que reconozca los límites y, aun así, sea capaz soñar un futuro.

Desde esta perspectiva la ironía se muestra como recurso cívico esencial. No es desprecio ni evasión: baja el volumen del pánico, desactiva tontunas solemnes, airea naftalinas y restituye la distancia crítica necesaria para pensar por cuenta propia. La ironía mira al futuro sin grandilocuencia: si todo puede acabar. ¡Mientras vivamos, dancemos! Ese gesto mínimo rescata el presente del exceso de banalidad, del rencor y de la política cainita. Desactiva a los mensajeros del desarrollismo económico y socava la pretensión totalizadora de quienes venden identidades puras y sangres limpias. La palabra ayuda a rebajar la polarización y debiera ser puente, no plató ni trinchera.

Imaginar el futuro exige, también, una ética de la presencia y una educación lenta y cercana: estar en lo que se está sin pantallas que se alimentan de nuestro tiempo. Mirar con asombro y curiosidad; escuchar con calma; aprender a leer, a pensar… Lo que hacen los buenos docentes si tienen las condiciones para poder hacerlo. Baudelaire lo expresó así: “Extraer lo eterno de lo efímero”. Aguantar la intemperie vital del presente con dignidad significa no imponer lo que creemos saber, no traficar con certezas, sino conservar radicalmente las virtudes fundacionales del ser humano imprescindibles para habitar con dignidad la plaza ahora vacía.

En la práctica, todo esto tiene como consecuencias la necesidad ineludible de promocionar y financiar una educación que eduque, valga la redundancia, además de certificar competencias; es decir, invertir en aulas acogedoras, humildes y flexibles, proteger los espacios comunes frente a la mercantilización, promover prácticas culturales que cultiven la ternura y la risa como bienes públicos. Bienvenidas las utopías, pero también los invisibles gestos cotidianos del educar: la mirada de ojos a ojos, la conversación tranquila; las bibliotecas acogedoras; el tiempo para el estudio, el juego, el cuidado. Pequeñas políticas, grandes efectos. Y esta atención a las cosas mínimas exige de muy, muy grandes presupuestos. Como muchos han dicho: “Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia”.

El futuro, dijimos, es una plaza vacía. Habitarla mañana exige resistir hoy a la hidra de la mentira, la maldad y la fealdad; luchar por la justicia y reivindicar la risa y la ternura; ayudar a germinar una espiritualidad laica, fraternal y lúcida. El que pueda que haga, como decía el otro. El futuro será de quienes hoy siguen trabajando por la belleza, la bondad y la verdad. Ellos harán la plaza más habitable o incluso construirán el jardín de un nuevo Edén. O tal vez no. La plaza permanece vacía: la posibilidad sigue abierta. •

Por Fabricio Caivano, periodista.